个债点评 | 碧桂园(02007.HK)负面消息重创市场信心,美元债估值杀跌至10美元左右

碧桂园控股有限公司(简称“碧桂园”,02007.HK)于2007年4月20日在港交所上市,其主营业务包含物业发展、物业投资、酒店开发和管理等。截至2022年年末,公司权益可售资源约9555亿元人民币,共计3152个项目,土地储备达20154万平方米,集团总收入同比下跌17.7%至4303.71亿,毛利同比下跌64.6%至328.83亿,销售毛利率跌至7.64%。 2023年3月1日杨惠妍接任成为公司主席,其亦为公司控股股东,持股比例达52.6%。

近期有关碧桂园的负面舆情接踵而至,一连串虚虚实实的消息释出后,虽然其未正式违约,但不少声音猜测距离暴雷仅差一步之遥,市场对其信心急速恶化,从其遭遇股债双杀可见一斑。

本轮市场估值杀跌起源于七月中下旬公司的高层行动,起先是关联公司高管频繁减持股份套现近3000万元引起市场关注,后续传出“大小杨”出国、毕马威受邀对碧桂园开展资产负债尽职调查的消息,公司迅速辟谣后市场情绪稍有好转。

然而,时隔数日后,杨惠妍将碧桂园服务20%股份(价值64亿港元)捐赠与离岸公益基金会, 并在稍后时间卸任增城碧桂园物业的董事长一职,这些举动都被市场解读为山雨欲来,其捐赠行为更可能是为了逃避债务而转移资产,市场信心再次动摇。

若说高层的异常举动点燃起了公众猜疑的火苗,那基本面的恶化相当于是火上浇油。在8月初之前,碧桂园都顺利完成兑付各项到期债务,并且持续获得新的大额贷款融资,但其发布的7月销售数据以及盈利预警公告在市场看来相当于是佐证了集团陷入财务危机的传言。

最新公告显示,碧桂园7月权益合同销售连续第四个月环比下降,同比下降60%至约120.7亿元人民币,今年前7个月的销售业绩降至1408亿元人民币,与其2020年的销售(2020年前7个月权益销售:3212.3亿元人民币;全年权益销售:5706亿元人民币)巅峰时期相比规模腰斩。同时,该公司发布的盈利预警中预计,今年上半年将净亏损450亿至550亿元人民币左右,这将是碧桂园自上市以来首份亏损的中期财报,该公司还表示考虑采取各种对策改善现状,积极寻求政府及各方监管机构的指导和支持。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在7月份国民经济运行情况新闻发布会中回应碧桂园事件,称目前房地产市场总体处于调整阶段,部分房企经营遇到一定困难,特别是一些龙头房企债务风险有所暴露,影响市场预期。但要看到这些问题是阶段性的,随着市场调整机制逐步发挥作用,房地产市场政策调整优化,房企风险有望逐步得到化解。

该公司一向采用的是高周转模式运营,其60%的土储集中于较难去化的三四线城市,受到近两年的行业环境影响,公司2022年的权益销售本已大幅缩水至3574.7亿元人民币,去化率降至65%。杨惠妍在上任之后曾表示要调整一二线城市土储本占比,以平衡三四线城市市场的波动性,因此公司今年重启拿地,4至5月份先后在佛山、太原、杭州等二线城市竞得5宗地块,只可惜部署尚未实现却遭遇了这场危机。

据碧桂园2022年财报显示,其持有1475.5亿元人民币的可动用现金,现金短债比保持在1.6倍,即便如此,目前正处市场信心脆弱的阶段,公司在今年时间过半仍未实现销售回暖的情况下,容易引发融资收紧的问题,大量负债迟早将导致该公司深陷困境。

8月1日传出碧桂园取消配售18亿股计划的消息再添一层重压。据久期财经了解,碧桂园在2022年三轮配售所得的114亿港元资金用途均涉及境外债还款。这则消息传出大约一周后,有媒体报道COGARD 4.2 02/06/26及COGARD 4.8 08/06/30的部分债券持有人未收到应于8月6日支付的利息款项,涉及规模2250万美元,由于条款设有30天宽限期,目前该公司尚未被认定为公开违约。自此之后,有关碧桂园可能进行重组以及相关方案的传闻不胫而走。

近一个月以来的负面舆情打击下,碧桂园美元债二级市场的价格经历二轮下探,并一度全线跌至个位数区间,创下历史新低。

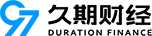

目前,该公司共有24笔存续离岸债券,合计规模将近107.05亿美元。根据久期财经数据显示,存续离岸债主要集中在24年至26年到期。值得关注的是,其有2笔离岸债(折合约3.95亿美元)和3笔境内债(约53.89亿元人民币)于年内到期,最近有一笔私募债“16碧园05”将于9月2日到期,未偿余额39.04亿元人民币,公司将在近期召开该债券持有人会议协商兑付安排事项,另外3笔境内债也被宣告兑付存在重大不确定性,迄今为止,11笔境内债仍处于停牌状态。

离岸债券发行概况

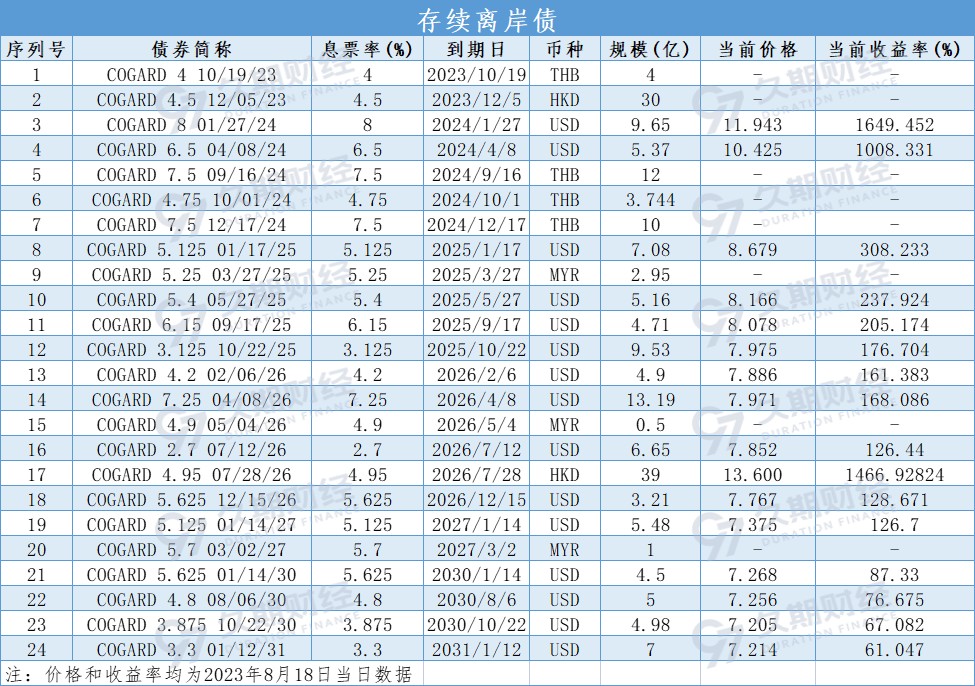

久期财经数据显示,碧桂园自2008年起首次发行境外债券之后,在过去十数载成功发行44笔离岸债(包括4笔可转债和5笔以林吉特计价的伊斯兰债),整体规模折合约232.64亿美元,主要以美元计价(占整体发行规模约81%)。

碧桂园多以直接发行的方式进行定价,这部分债券的占比达到72%,此外,该公司偏好发行中长期债券,大部分处于5年至10年期之间。

碧桂园在境外债券市场的融资活动主要集中在三个时间段,将融资成本和公司的业绩走势结合来看,可以发现,随着销售规模扩大,实现阶段性突破,其融资成本大幅下降。

具体来看,该公司的身影最早出现在境外资本市场是在2008年。当时由于碧桂园与美林对赌浮亏7.4亿人民币,为获得融资,该公司在上市的次年发行了第一笔43.14亿人民币离岸可换股债券,具备以人民币计价及以美元偿付的特点,息票率2.5%。碧桂园在2009年第一次发行境外高级债券,时值国际评级被下调至高收益级,因此,其在2009年至2011年期间发行的4笔高级美元债的平均融资成本高达11.16%。

2013年至2015年,是碧桂园第二个发债集中阶段。该公司于2013年成功挺进千亿规模,并在此后两年保持较大幅度的增长,而当时地产行业正处于下行周期,许多同业出现销售数据同比下降。

2016年至2021年是最近一个发债高峰期,步入2016年,碧桂园的销售额再次突破,同比增加120%至3088.4亿元人民币,此后发行的美元债定价基本与美联储利率走势趋同,直至2019年9月公司评级被上调至投资级,其美元债息票率与利率曲线的差距再次收窄。

碧桂园在境内主要通过4个主体发债,分别是碧桂园、碧桂园地产集团有限公司、广东腾越建筑工程有限公司、增城市碧桂园物业发展有限公司。

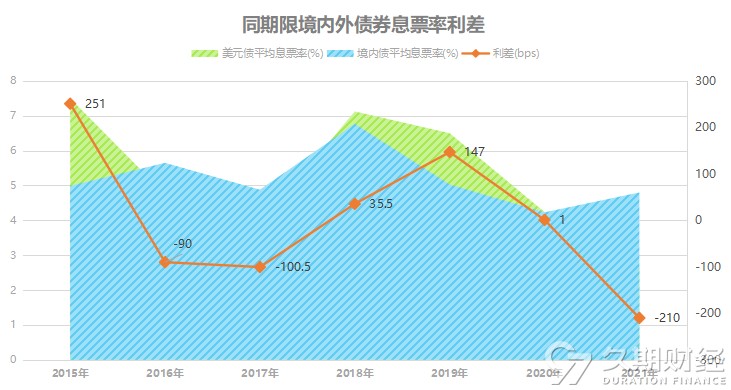

通过对比同发行窗口、同期限的境内外债可以看到,碧桂园的境外融资成本浮动较大,境内外利差随着美联储加息等宏观因素以及公司发展轨迹而变化,其中变动最明显的是从2015年的251 bps大幅降至2016年的-90 bps,并在2017年进一步走阔至-100.5 bps,出现境内外倒挂的情况。在2020年美联储宣布利率降至0.25%之后,碧桂园的境内外债券利差达到了-210 bps。

碧桂园是首批获得“地产三支箭”融资的房企之一,其在去年9月、12月和今年的5月分别获得中债增担保发行了3笔境内债,规模共计42亿元人民币。除此之外,该公司还发行了“央地合作”增信债券,规模10亿元人民币。

今年年初时候,碧桂园的200亿元人民币中票注册获批。然而,碧桂园地产集团在6月27日就上交所对186亿元人民币小公募的问询进行回复后,该项目至今仍未有进展。

国际评级历史变动

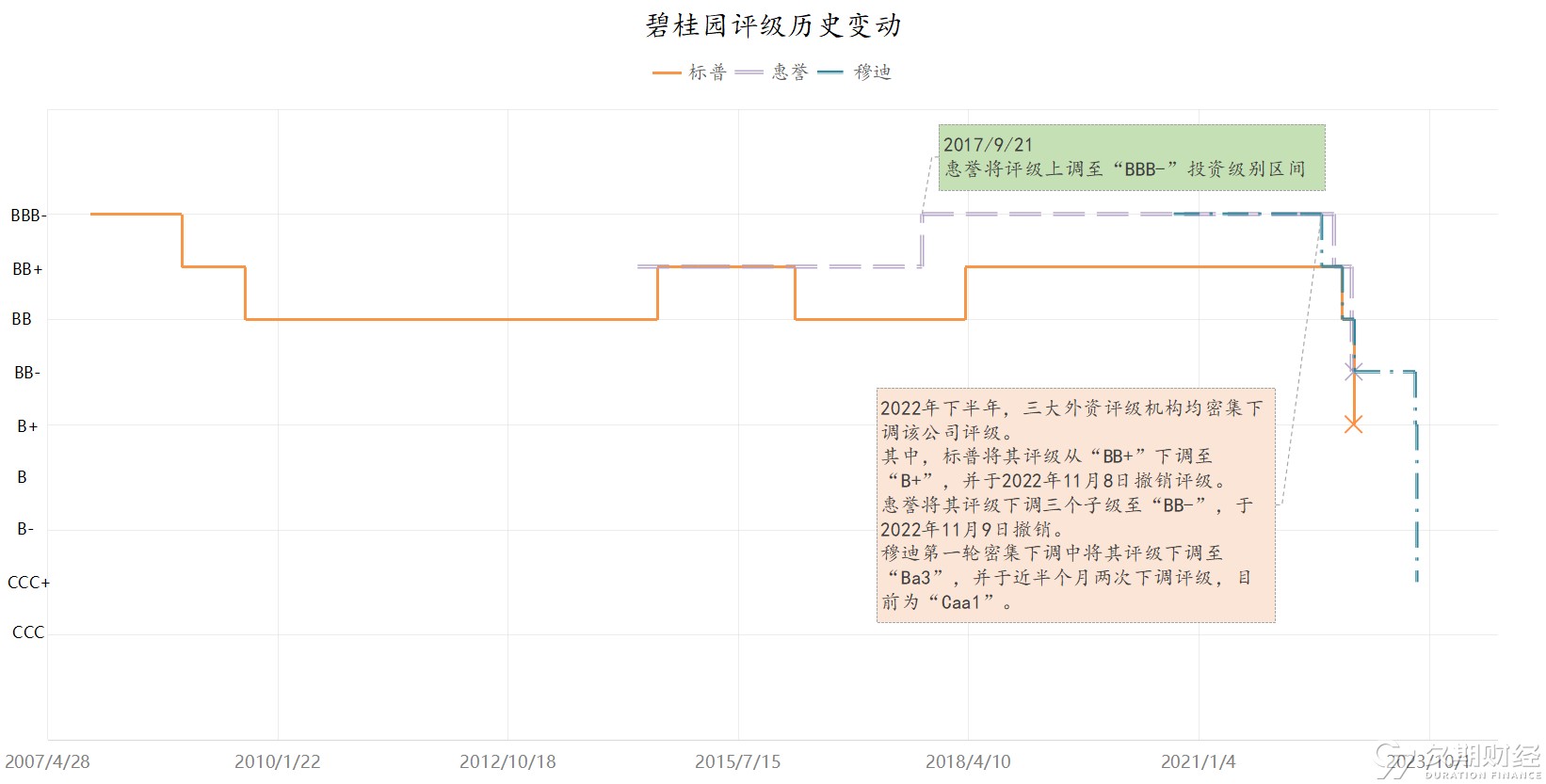

近半个月来,穆迪两次下调碧桂园公司家族评级,据久期财经数据显示,该公司的最新评级为“Caa1”,处于高收益级别,其余两家外资评级机构已于2022年11月相继撤销该公司评级。由于销售和运营萎缩将削弱信用多元化带来的优势,从而导致该公司从属风险增大,碧桂园的高级无抵押债券评级被下调至“Caa2”,比其公司家族评级低一个子级。

根据穆迪最新的评级报告,由于碧桂园未能于8月6日如期支付两笔美元债总计2250万美元的利息,在没有新的外部融资情况下,评级公司认为该公司的流动性薄弱,同时该行为也将进一步打击市场信心,并影响其融资渠道。截至2022年12月底,该公司持有非受限制现金约1280亿元(包括410亿元的监管账户现金),但与穆迪此前预期相反,公司及时调用这些资源用于偿债(特别是境外债务)的能力存在高度不确定性。据该公司年报披露,截至2022年底,其银行及其他借款中有超过600亿元人民币须于一年内偿还。

标普在一篇最新的报告中表示,碧桂园的离岸债务存在违约风险,与恒大的巨额“隐形债务”不同,该公司更多的是在运营方面出现问题。鉴于其销售额下降,流动性不足,叠加主要敞口在低线城市,未来可能出现更大程度的损失。

该评级公司同时表示,预计目前房地产行业的困境将不会影响中国银行业的评级,因为银行业对房地产开发商的直接敞口仅占所有行业贷款总额的7%,且附带抵押品,因此银行将有足够的缓冲应对房企违约压力,即便出现损失也有限。

存续债券二级市场走势

碧桂园作为民营房企龙头之一,在近两年地产行业整体低迷的情况下,全品种融资渠道仍然保持畅通。在地产三支箭出台后,碧桂园共获超10家银行共人民币3000亿元授信额度、4次共计人民币52亿元增信发债支持、2次共86.13亿港元定增配股。然而,行业疲软及在二、三线城市的大量储备,导致碧桂园面临销售不佳带来的造血能力恶化,年内管理层变动及公司架构改革亦为公司内部管理增加了不稳定性。

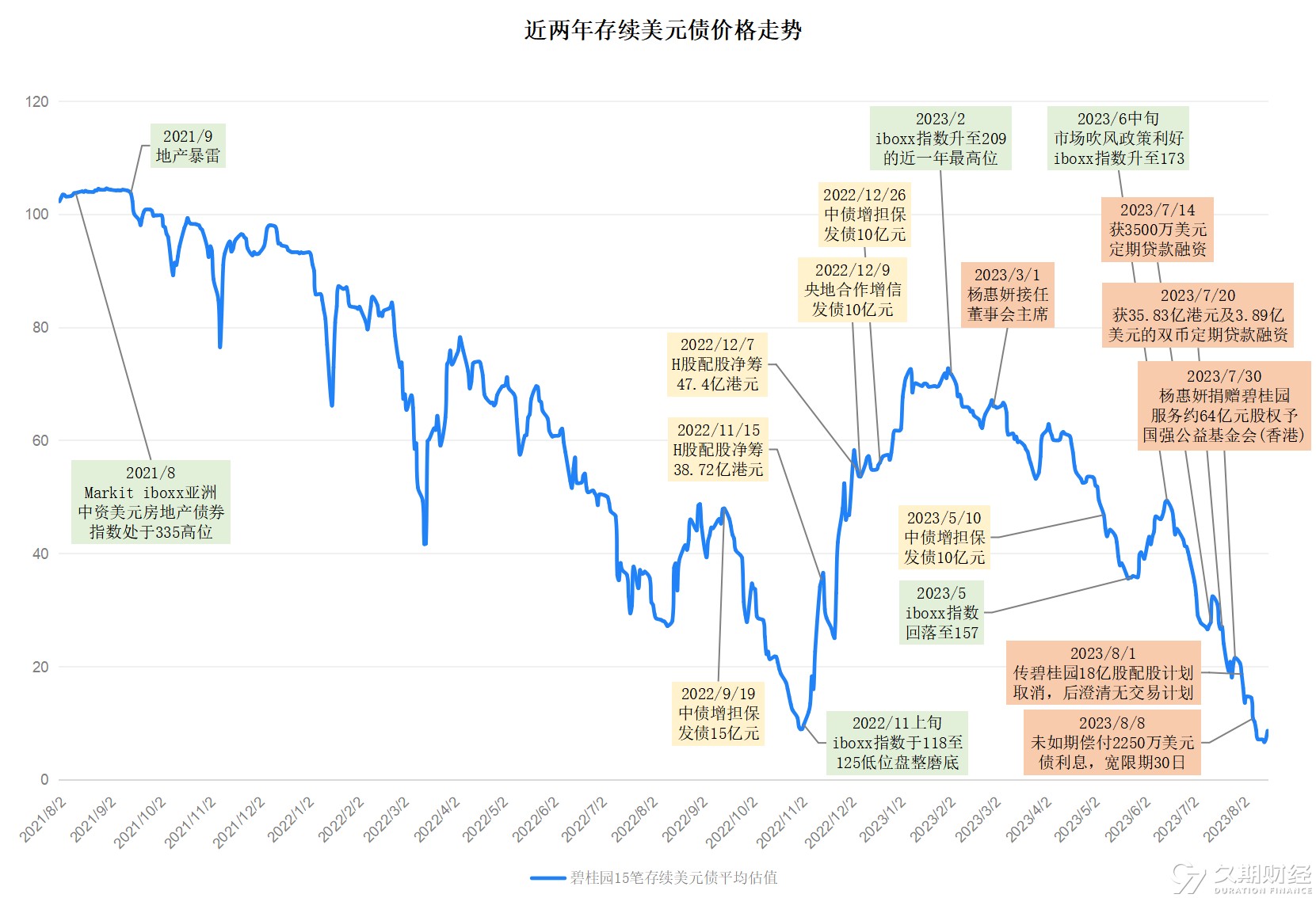

久期财经数据显示,在2021-2022年期间,受到美元流动性紧张以及行业爆雷的影响,碧桂园15笔存续美元债的平均价格曲线与高收益地产债整体走势趋同,两年内经历4轮大幅涨跌,并于2022年11月到达10美元的历史低位。2023年上半年,碧桂园美元债曲线因政策利好出现拉升,而后又因投资热潮减退再次下探。在6月市场吹风政策未落地、房企信用风险再现及万达IPO事件后,曲线跟随地产债整体动势再次下行,估值在6月下旬由50美元快速跌至30美元。

值得注意的是,碧桂园近一个月内的价格异动主要是由自身舆情驱动的。7月中旬起,碧桂园存续美元债迎来最新一轮暴跌,票据均价快速下行至个位数水平。

7月上旬,碧桂园消息面尚向好。碧桂园参与交易商协会组织召开民营企业融资座谈会商讨“第二支箭”,并获授多笔定期贷款融资,融资端预期改善带动美元债小幅回升。然而回温未能持续,月中“大小杨”出国、毕马威入驻尽职调查等虚假传闻响起,引发美元债曲线快速下探。月末,杨惠妍捐赠64亿元碧桂园服务股份、碧桂园预期上半年录得净利润亏损等消息触发市场警戒线,市场解读为碧桂园或陷入严重财务危机,投资者信心持续走弱,存续美元债跌破20美元。

进入8月,碧桂园市场信心快速恶化。月初,媒体报道碧桂园临时取消配售18亿股股份计划,佛山市工作组进驻碧桂园及被催缴土地款等传闻持续发酵。8月8日,碧桂园部分债券持有人表示,尚未收到COGARD 4.2 02/06/26及COGARD 4.8 08/06/30两笔合计2250万美元的美元债利息,宽限期30天。美元债利息未如期偿付叠加市场利空舆论,市场预计公司或出现流动性危机,碧桂园抛压沉重,境内外债券双跌,多数存续美元债当日即暴跌至10美元以下,并拖累高收益市场整体大跌。

近日,据媒体报道,碧桂园正筹划债务重组,拟对部分即将到期的境内债进行展期,目前11笔境内债已停牌,中金公司已参与重组程序。目前,碧桂园已被市场视同为涉险房企,15笔存续美元债估值跌至违约债券相同水平,平均价格6美元创历史新低,近两日小幅回升至8美元。