中信证券:境内外债券市场违约对比和启示

本文来自微信公众号“明晰笔谈”,作者:明明。

核心观点

通过对比和总结境内外企业债市场违约特征,我们对2022年信用风险进行展望。落脚于债市策略,当前10年期国债基准收益率处于2.8%震荡点位,配置性价比较低。而金融底部确认,宽信用政策发力方向明确,需要警惕年初宽信用显现和降息预期落空会带来回调的可能。对于信用债而言,我们建议开年更关注估值分化带来的趋势性机会,布局高资质中短久期和高票面短久期的双轮驱动策略将成为首选。

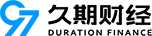

境内信用债市场:整体信用风险缓和,地产信用违约事件频发。根据Wind统计, 2021年全年,境内债券市场违约规模、新增违约主体数量双降。违约主体共62个,涉及违约债券153只,违约债券余额1573.67亿元,较2020年降低约10.47%。其中,2021年新增违约主体共16家,较上年新增30家,减少14家。以新增违约主体/期初主体数计算的边际违约率来看,2021年度边际违约率为0.32%,延续2020年(0.67%)以来的下降趋势。2021年新增的16家违约主体中,房企4家,航企5家,占比超过50%。前者受地产行业调控进一步加码、融资环境偏紧影响,后者主因2020年疫情以来,航空行业景气度处于谷底,多元化经营模式下航企出现流动性紧张的局面。

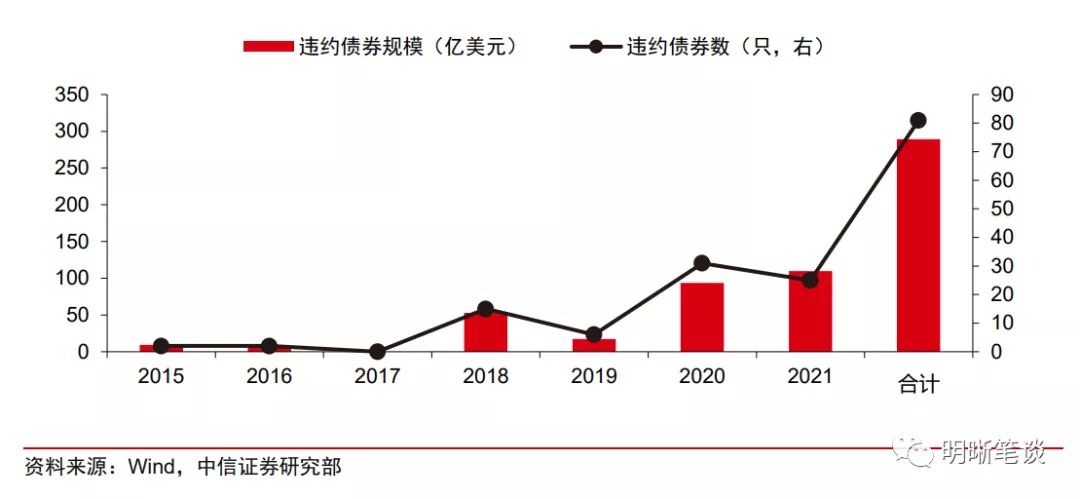

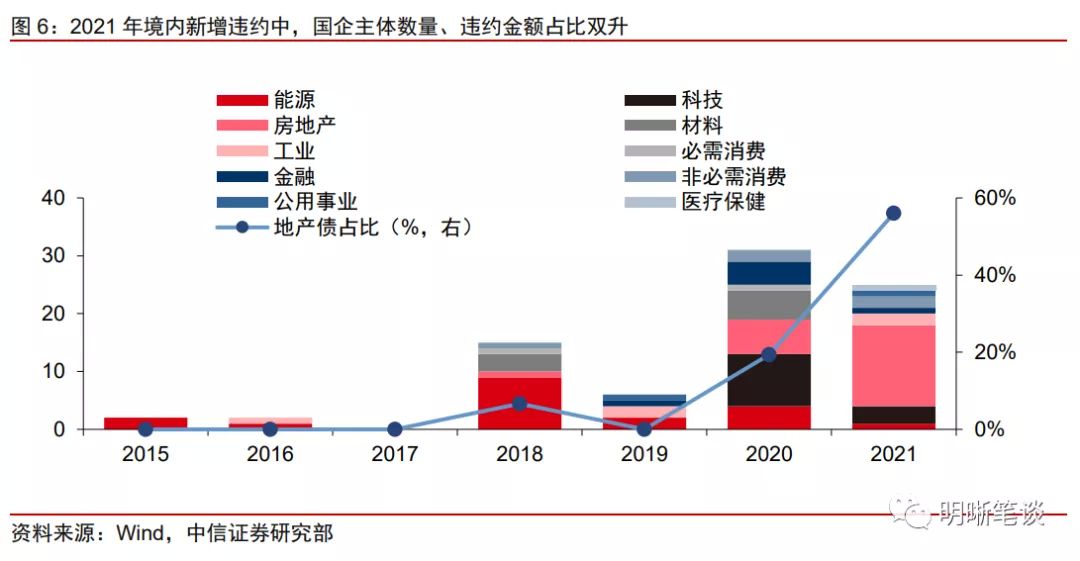

境外美元债市场:整体信用风险加剧,地产违约成为主因。根据Bloomberg统计,2021年中资美元债违约债券只数微降,违约债券规模创新高。中资境外债市场出现25起违约事件,较历史最高点2020年出现的31起违约事件有所下降,但仍然处于历史较高水平;全年违约金额为109.68等值亿美元,较2020年的93.77亿美元增长16.97%,延续2015年以来的上升趋势。从行业分布看,相较以往,2021年出现债券违约情况的行业明显增加,覆盖了8个基本行业。房地产行业的中资境外债违约频发,能源、科技行业违约事件数量有所收敛。2021年发生的25起违约事件中,14起来自房地产行业,占比高达56%。

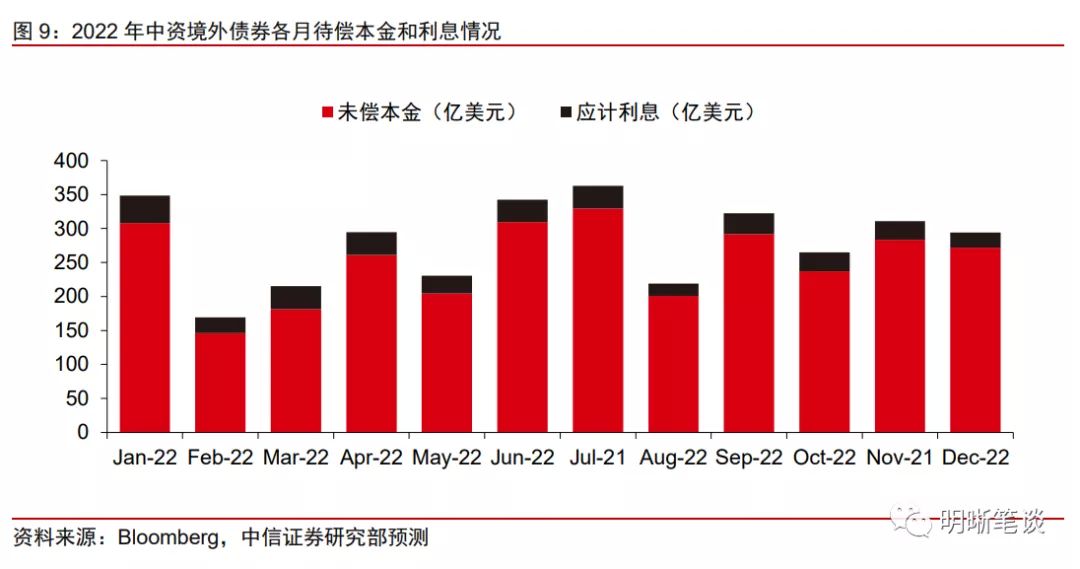

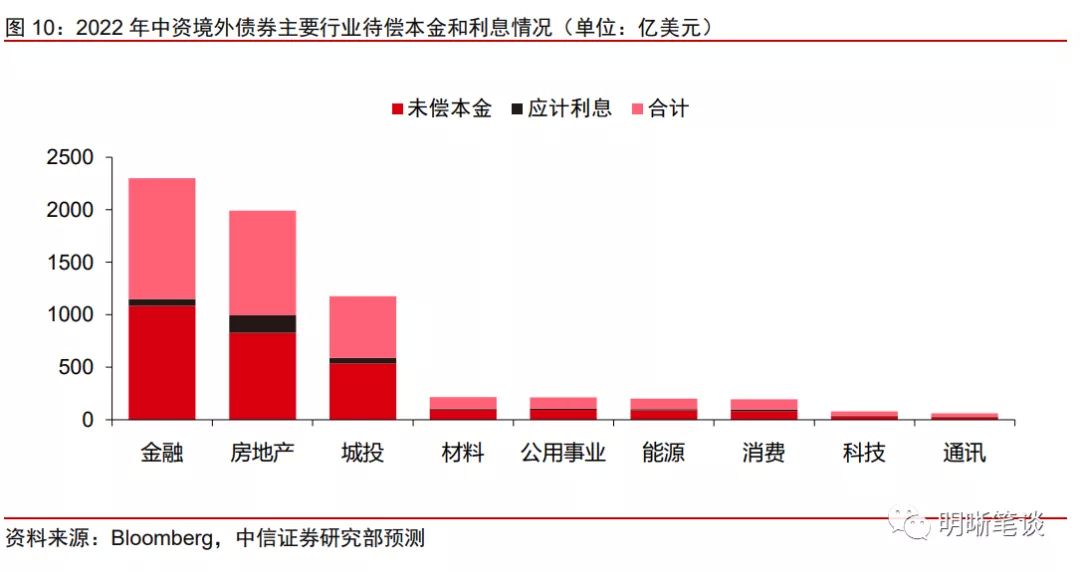

境内外到期规模有所分化,到期场景上下半年切换。2022年境内产业类主体债券到期集中在1月、3月和4月。其中3、4月为到期高峰,测算单月本息合计为6847.38亿元和6723.70亿元。美元债市场,2022年中资中长期企业债到期相对集中在1月、6月、7月、9月和11月,下半年相对更为集中。其中1月和6月为到期高峰,测算单月到期规模本金与利息合计分别为348.40亿美元、342.48美元,下半年7月、9月和11月到期本息合计均在300亿美元以上,其中7月高达362.82亿美元,警惕偿债压力较大的高杠杆民企及境内外债市的传导效应,风险仍不容小觑。

违约启示:环境不同,主线相似。多因素共振,房企信用违约成2021年境内外债券市场主旋律。去年以来境内外地产债信用风险事件频发,房企信用债净融资大幅萎缩。我们认为,境内外地产债违约反复上演的背后有三点共性的原因:融资环境收紧、行业景气下行以及个体风险释放。对于2022年而言,挑战近在眼前,尽管全年境内地产债到期压力边际放缓,但地产美元债到期压力仍然偏大,不论是年初美元债的集中还款还是境内债上半年的到期压力,都将对企业再融资和流动性管理能力提出挑战。接下来需重点关注基本面修复的核心驱动力:销售表现及回款情况。

债市策略。现阶段宏观经济显示见底回暖迹象,加之年初信贷开门红和基建开门红将扭转市场当前对宽信用较为悲观的预期,金融底部确认,宽信用政策再加力方向明确,当前10年期国债基准收益率处于2.8%震荡点位,我们认为当前10年期国债配置价值较低,且需要警惕利率回调风险。对于信用债而言,我们认为经济修复时期政策也在兼顾稳增长和防风险平衡,因此系统性金融风险担忧大可不必,接下来需更关注估值分化带来的趋势性机会,因此布局高资质中短久期和高票面短久期的双轮驱动策略将成为多数机构首选。

风险因素:融资监管政策趋严;实体经济状况低于预期;再融资环境恶化等。

正文

2021年,房企是境内外债券违约的共同主线。此外,境内外产业类主体债违约情况也出现一定分化,同样值得关注。境内市场整体信用风险有所缓和,新增违约主体中国企占比明显上升。境外市场的违约债券规模则创新高,违约主体中民企为绝对主力。本篇报告中,我们首先回顾了2021年中资境内外债券的违约特征,而后测算了2022年到期情况。基于境内外债券违约情况的对比,总结共性与不同,就市场关注的焦点提出思考。

2021年境内外债券违约情况回顾

境内债券:整体信用风险缓和,地产违约事件高发

整体来看,2021年境内债券市场违约规模、新增违约主体数量双降。根据Wind统计, 2021年全年,境内债券违约主体共62个,涉及违约债券153只,违约日债券余额1573.67亿元,较2020年降低约10.47%。其中,2021年新增违约主体共16家,较上年新增30家,减少14家。以新增违约主体/期初主体数计算的边际违约率来看,2021年度边际违约率为0.32%,延续2020年(0.67%)以来的下降趋势。

从行业分布看,2021年境内新增违约主体集中在地产及航空行业。2021年新增的16家违约主体中,房企4家,航企5家,占比超过50%。前者或受2021年以来地产行业调控进一步加码,融资环境偏紧影响,后者主因2020年疫情以来,航空业景气度处于谷底,多元化经营的航企流动性更为紧张,难以维系。房企方面,存续债券余额规模较大,四家房企存续债券余额高达516.81亿元。航企方面,信用风险相对集中,违约系母公司自救失败、破产重整所致。

从企业性质看,2021年新增信用违约中,民企违约主体更多,国企实质违约金额更大。违约主体数量方面,2021年新增的16家违约主体中,民企数量(9家)略高于国企(7家),相较往年,国企占比显著提升。实质违约金额方面,2021年国企实质违约金额达263.60亿元,民企则为249.10亿元,国企实质违约金额自2016年以来首次超过民企。

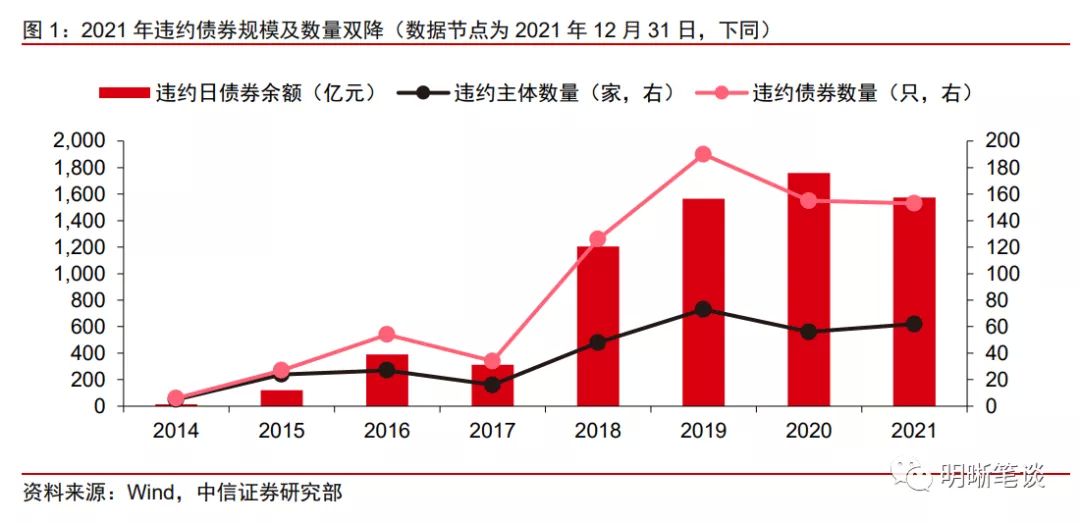

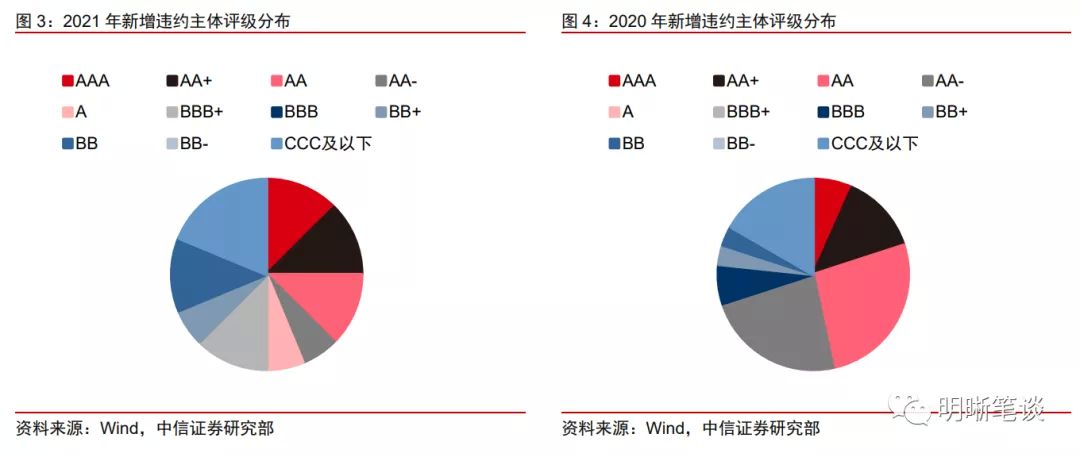

从信用评级分布看,2021年新增违约中,高评级违约的占比下降。2021年新增违约主体中,首次违约前一个月主体评级为BBB及以上的主体占比为62.5%,较2020年下降14.17pcts。2020年首次违约主体评级大量集中在AA-及以上,占比高达70%,2021年这一现象显著好转,显示信用评级对违约风险的映射能力有所提升。

境外信用债:整体信用风险加剧,主因地产行业违约事件频发

整体来看,2021年中资境外债违约债券只数微降,违约债券规模创新高。2021年,中资境外债市场出现25起违约事件,较历史最高点2020年出现的31起违约事件有所下降,但仍然处于历史较高水平;全年违约金额为109.68等值亿美元,较2020年的93.77亿美元增长16.97%,延续2015年以来的上升趋势。

从行业分布看,房地产行业的中资境外债违约频发,能源、科技行业违约事件数量有所收敛。相较以往,2021年出现债券违约情况的行业明显增加,覆盖了8个基本行业。2021年发生的25起违约事件中,14起来自房地产行业,占比高达56%。违约的主体包括当代置业、花样年、阳光100、佳兆业等。另有不少发行人正在进行或是已经进行了美元债展期,表明流动性压力较大。往年违约高发的行业中,能源行业2021年仅发生1起违约事件,科技行业仅发生3起违约事件,较2020年大幅下降(分别为4起及9起)。

从企业性质看,近年来国企和民企融资难度的分化仍然存在。2015年至今发生境外债券违约的主体仍以非国企为主,合计47家,约占总体的95%。2021年,国企境外债违约主体仅重庆能源1家,其余均为非国企发债主,强监管的政策环境下信用分层愈加严重。

2022年境内外债券违约风险研判

境内债券2022年偿债压力测算

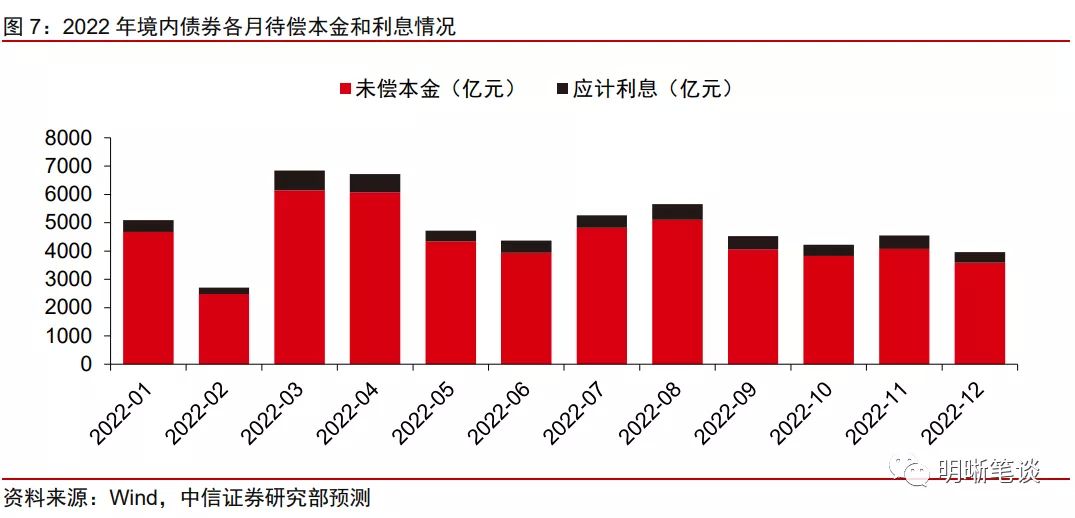

以2021年12月31日为基准对存量境内信用债进行现金流分析,测算2022年全年到期的本金余额为53134.28亿元,应计利息余额合计为5497.26亿元。

从月度分布看,2022年境内信用债到期高峰集中在1月、3月、4月、7月和8月,上半年到期压力略大。上半年3月和4月为到期高峰,单月到期规模本金与利息合计分别为6847.38亿元、6723.70元,下半年7、8月到期压力同样突破5000亿元,分别为5262.05和5658.39亿元。

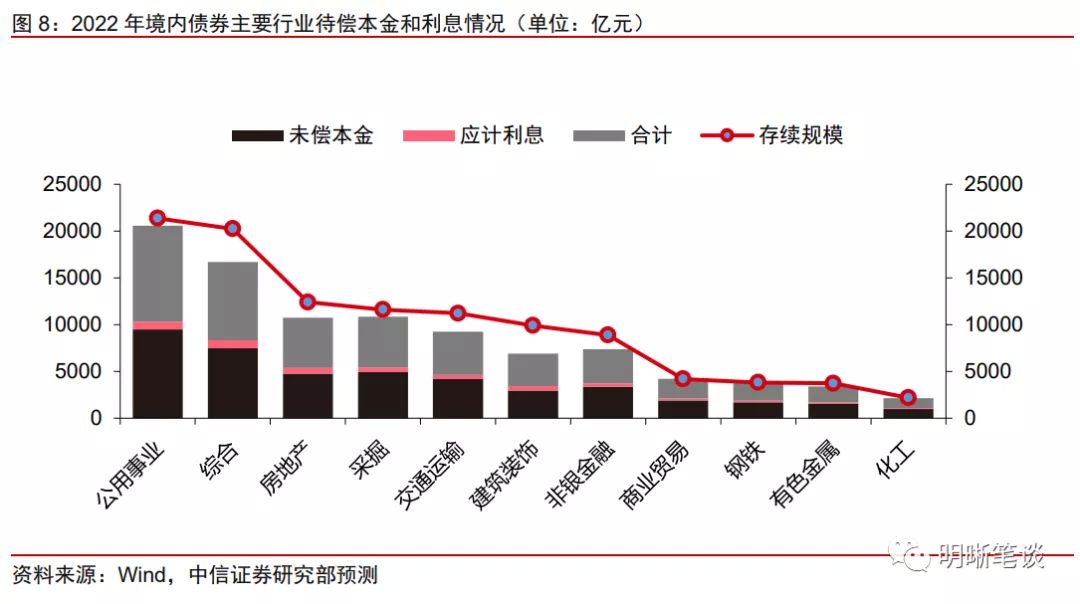

从行业分布(未包括城投)来看,2022年公用事业、采掘、房地产等行业偿债压力较大。公用事业债方面,预计随着双碳计划推进,电价市场化改革逐步深入,电力、热力运营商的盈利及现金流将进一步修复,且公用事业发债主体中国企占比较高,整体违约风险可控。地产债方面,虽有政策托底,但行业基本面尚需时日,信用分化或将持续,且房企发债主体中民企占比偏高,警惕高杠杆房企及上下游产业违约风险。

境外债券2022年偿债压力测算

从中资存量美元债进行现金流分析,测算2022年全年到期的本金余额为3025.62亿美元,应计利息余额合计为349.89亿美元,合计3375.51亿美元。

从月度分布看,2022年中资中长期境外债到期高峰集中在1月、6月、7月、9月和11月,下半年相对更为集中。上半年1月和6月为到期高峰,单月到期规模本金与利息合计分别为348.40亿美元、342.48美元,下半年7月、9月和11月到期规模本金与利息合计均在300亿美元以上,其中7月高达362.82亿美元。

从行业分布看,2022年金融、房地产、城投行业偿债压力排名靠前。对于金融债,回顾2021年华融以及三家中小银行的风险处置,分类施策是充分考虑了各机构的不同特征,相应采取了不同处置方式,实现了风险的有序稳妥化解,尽管到期量大,但信用风险不大。对于地产债,受2021年融资环境收紧、行业基本面下行叠加违约风险加剧的影响,存量地产美元债收益率上行明显。2022年到期压力仍大,且发行人以民企居多,信用分化或将持续。

启示:环境不同,主线相似

宏观环境不同,境内外债券违约或延续分化

2021年境外债券较境内债券更为动荡。整体看,境内债券违约规模及新增违约主体数量均减少,2021年年度边际违约率为0.32%,较2020年进一步下行。境外债券则经历了上半年华融信用风险冲击投资级中资境外债到下半年恒大信用风险暴露,推高投机级中资境外债的动荡过程,违约债券规模创新高。企业属性看,境内外主体违约情况分化。境内债市新增违约主体中国企多于民企,国企占比显著走高。境外债市17家违约主体中,国企仅有1家,国企违约风险大幅低于境内。

展望2022年,上下半年伊始到期压力较大,境外债需额外关注美债利率变化。从偿债压力的月度分布看,2022年1月及7月是境内外债券到期偿还高峰的交集,发债主体偿债压力较大,需特别关注一级市场发行融资情况以及美联储从QE退出到加息的节奏。

市场主线相似,地产基本面决定收益空间

多因素共振,房企违约成2021年境内外债券市场主旋律。2021年,境内外地产债信用风险事件频发,房企信用债净融资大幅萎缩。我们认为,境内外地产债违约反复上演的背后有三点共性的原因。融资环境角度,2020年以来的压缩融资类信托业务行动使得融资类信托业务快速收缩。2021年信托贷款净流出加剧,制约房企通过非标融资,致使非标占比偏高的“红档”企业出现违约。行业景气角度,供给端“土地两集中”政策出台叠加预售资金监管加码,需求端,居民按揭额度收紧,致使地产销售迅速降温,加剧市场担忧。个体风险角度,恒大风险暴露后快速传导,市场中民营房企举步维艰,低风险偏好抑制资金的灌溉,进一步加剧房企融资压力,恒大债券在地产美元债存量中占比10%左右,对地产美元债影响尤为显著。

展望2022年,地产信用分化或递进,高杠杆民企需警惕。中央经济工作会议定调满足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环,地产政策边际放松呵护市场,对房企中的国企及优质民企更为有利。但从到期压力看,预计2022年尽管境内地产债到期压力边际放缓,地产美元债到期压力仍然偏大。警惕偿债压力较大的高杠杆民企及境内外债市的联动效应,重点关注基本面修复的核心驱动力:销售表现及回款情况。

债市策略

基准层面,信用风险缓释的背景之下,未来通过广义财政和基建来稳增长、宽信用的预期已经在逐步加强,产业需求也将在基建、地产信用向好的背景下受到提振,需求端的预期差具备进一步修复的空间。2022年初经济有望增长显著,从而导致利率下行有底,需要警惕宽信用预期回暖到来的利率回调。考虑到当前利率绝对水平已经较低,预计下行幅度相对有限。更为重要的是,近期政策层面释放出更强的宽信用和稳增长信号,后续随着政策的进一步落地,宽信用预期逐步升温可能导致利率的回调风险。

信用债方面,我们认为经济修复时期政策也在兼顾稳增长和防风险平衡,因此系统性金融风险担忧大可不必,相比较2021年高等级中长久期策略,我们建议在基准震荡演绎的过程中以中短久期安度2022年初。板块方面,由于常规煤钢利差已度过显著收缩周期,地产也呈现风险蔓延趋势。在基建蓄力的过程中,可以继续关注银行资本债跌幅走势、专项债释放节奏和城投尚存价差的区域。对于政策提及的失去清偿能力无需过度紧张,而全域无隐性债务也不适合全国性铺开,城投策略仍需差异化对待。

风险因素

融资监管政策趋严;实体经济状况低于预期;再融资环境恶化等。

资金面市场回顾

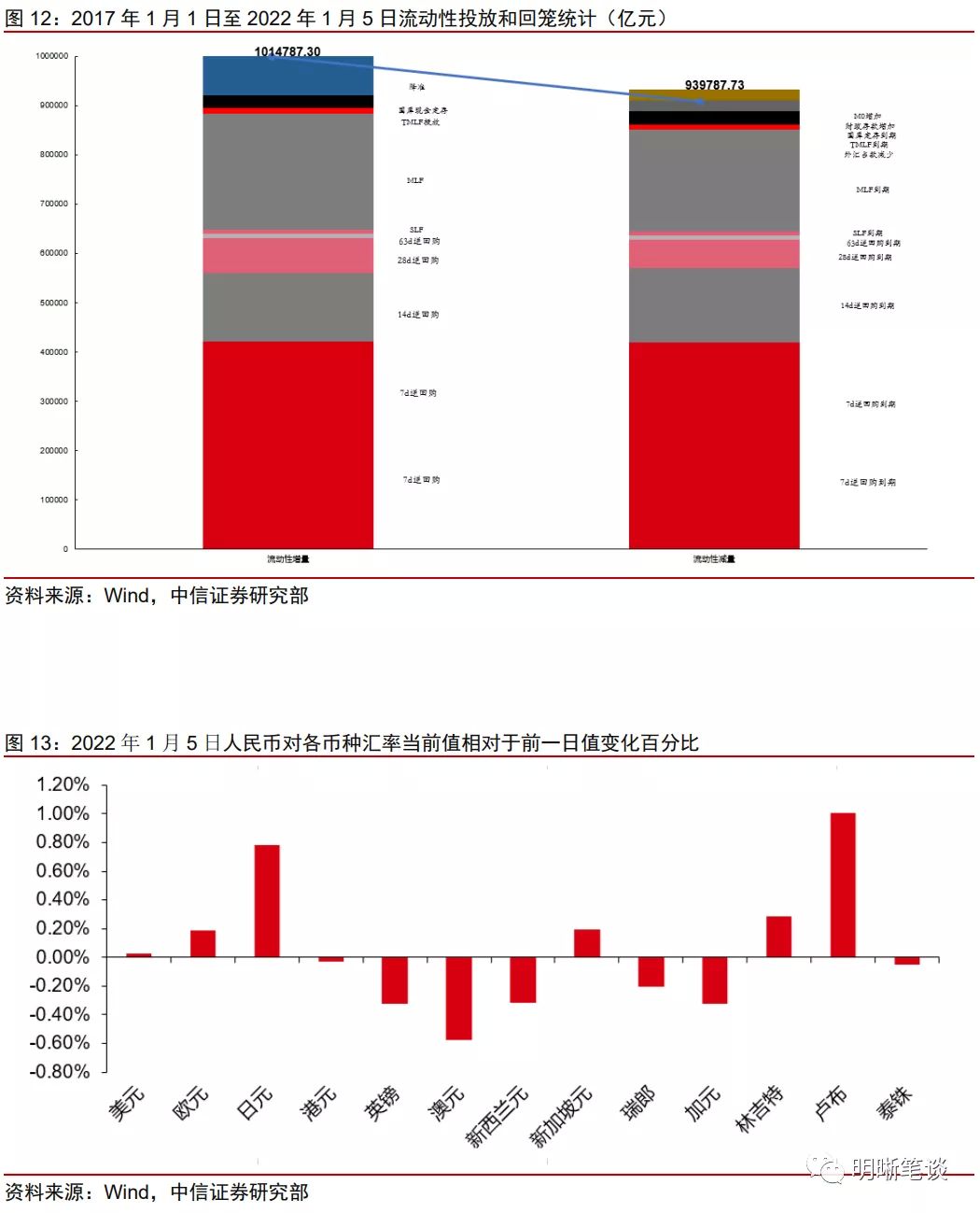

2022年1月5日,银存间质押式回购加权利率涨跌互现,隔夜、7天、14天、21天和1个月分别变动了-12.18bps、-0.05bp、-5.56bps、8.56bps和5.53bps至1.75%、2.02%、1.93%、2.07%和2.22%。国债到期收益率大体上行,1年、3年、5年、10年分别变动-2.45bps、0.52bp、2.96bps、1.90bps至2.22%、2.45%、2.64%、2.80%。1月5日上证综指下跌1.02%至3,595.18,深证成指下跌1.80%至14,525.76,创业板指下跌2.73%至3,161.51。

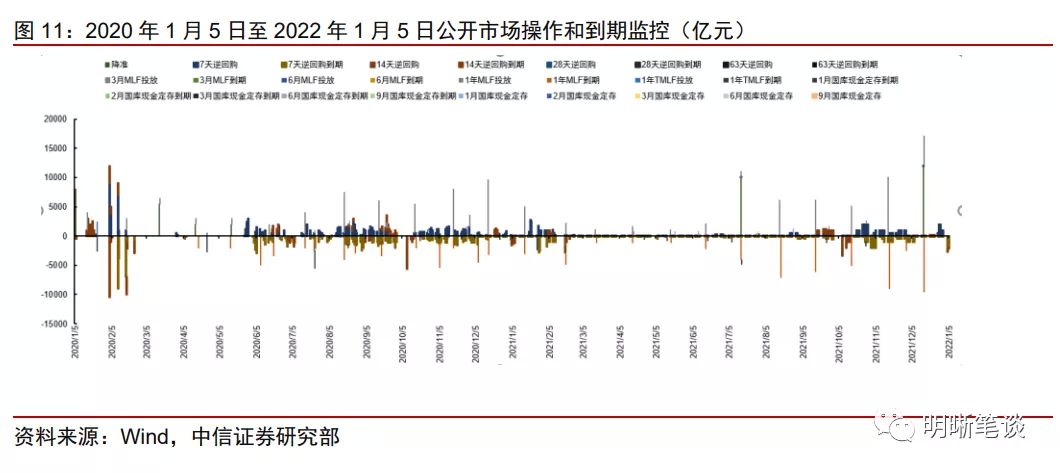

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,1月5日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作。当日央行公开市场开展100亿元7天逆回购操作,有2100亿元逆回购到期,当日实现流动性净回笼2000亿元。

【流动性动态监测】我们对市场流动性情况进行跟踪,观测2017年开年来至今流动性的“投与收”。增量方面,我们根据逆回购、SLF、MLF等央行公开市场操作、国库现金定存等规模计算总投放量;减量方面,我们根据2020年12月对比2016年12月M0累计增加16010.66亿元,外汇占款累计下降8117.16亿元、财政存款累计增加9868.66亿元,粗略估计通过居民取现、外占下降和税收流失的流动性,并考虑公开市场操作到期情况,计算每日流动性减少总量。同时,我们对公开市场操作到期情况进行监控。

市场回顾及观点

可转债市场回顾

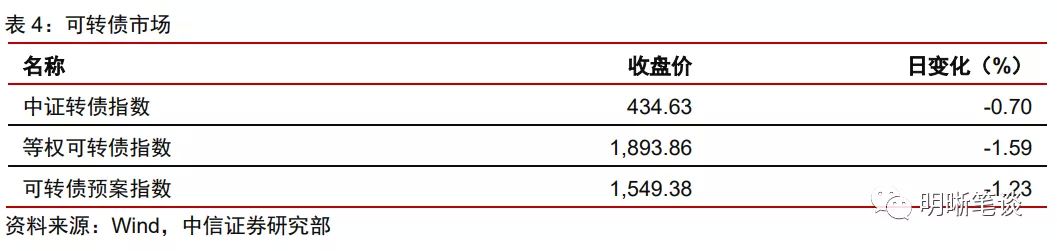

1月5日转债市场,中证转债指数收于434.63点,日下跌0.70%,可转债指数收于1893.86点,日下跌1.59%,可转债预案指数收于1549.38点,日下跌1.23%;平均转债价格152.07元,平均平价为116.30元。381支上市交易可转债,除英科转债、宝通转债和九州转债停牌,129支上涨,0支横盘,249支下跌。其中旺能转债(10.52%)、飞凯转债(5.70%)和齐翔转2(3.39%)领涨,新天转债(-13.80%)、钧达转债(-12.10%)和斯莱转债(-7.16%)领跌。375支可转债正股,86支上涨,8支横盘,281支下跌。其中湖北广电(10.00%)、旺能环境(9.98%)和贵广网络(9.95%)领涨,耐普矿机(-12.54%)、斯莱克(-12.21%)和钧达股份/长信科技(-10.00%)领跌。

可转债市场周观点

上周转债市场高位震荡,估值水平也持续维持在较高水平。较为强势的权益市场是当前转债行情的主要支撑因素。

转债市场自去年12月以来一直位于高估值水平范畴,虽然明显地影响了转债市场弹性,但核心驱动力仍旧回归正股。权益市场并不缺乏机会,转债市场积极可为。年初可以进一步增加对反转行业的布局,获取更为确定性的收益。

周期品价格在宽信用环境下大概率存在一定的交易性机会。方向上我们建议重点关注在财政前置预期下基建相关产业链上游机会,当前可以积极参与。同时建议增加关注新能源板块上游资源品的价格短期弹性带来的机会。

泛消费板块底部已经明确,现在已经开启向上修复的进程。消费板块在波动放大的市场环境下可能会展现出稳健的特性,从转债参与的角度而言,可能具有更好的、更确定性的体验。建议投资者以必选消费为先,深度调整后相关转债提供了不俗的空间。

制造业方向近期走势分化加大,我们建议优先关注景气度触底回升的TMT板块,以及调整较久的新能源方向。

高弹性组合建议重点关注杭银转债、福能(新春)转债、斯莱(精达)转债、中矿转债、联创转债、石英转债、恩捷转债、晶科转债、台华转债、鹏辉转债。

稳健弹性组合建议关注闻泰(富瀚)转债、昌红转债、利尔(旗滨)转债、泉峰(文灿)转债、利德转债、朗新转债、江丰转债、特纸转债、蒙娜(帝欧)转债、伯特转债。

风险因素

市场流动性大幅波动,宏观经济增速不如预期,无风险利率大幅波动,正股股价超预期波动。

股票市场

转债市场